サステナビリティ経営や統合報告が注目を集める中、 今、企業に求められているのは「社会・環境インパクト」の“見える化”です。 投資家・ステークホルダーの視線は、単なる事業成果だけでなく、 企業活動が社会に与えるポジティブな影響(=インパクト)にまで広がっています。

本ウェビナーでは、「なぜ今、インパクトの可視化が必要なのか?」という本質的な問いに始まり、 中堅・中小企業でも実践可能なレポート活用事例や、明日から取り組める実務アクションまで、 最新の知見と実績をもとに具体的に解説しています。

なぜ今、インパクトの可視化が必要なのか?

伊藤(ウィルズ)

日本総研との共催セミナーということで、『インパクト評価の実務』をテーマにお届けいたします。

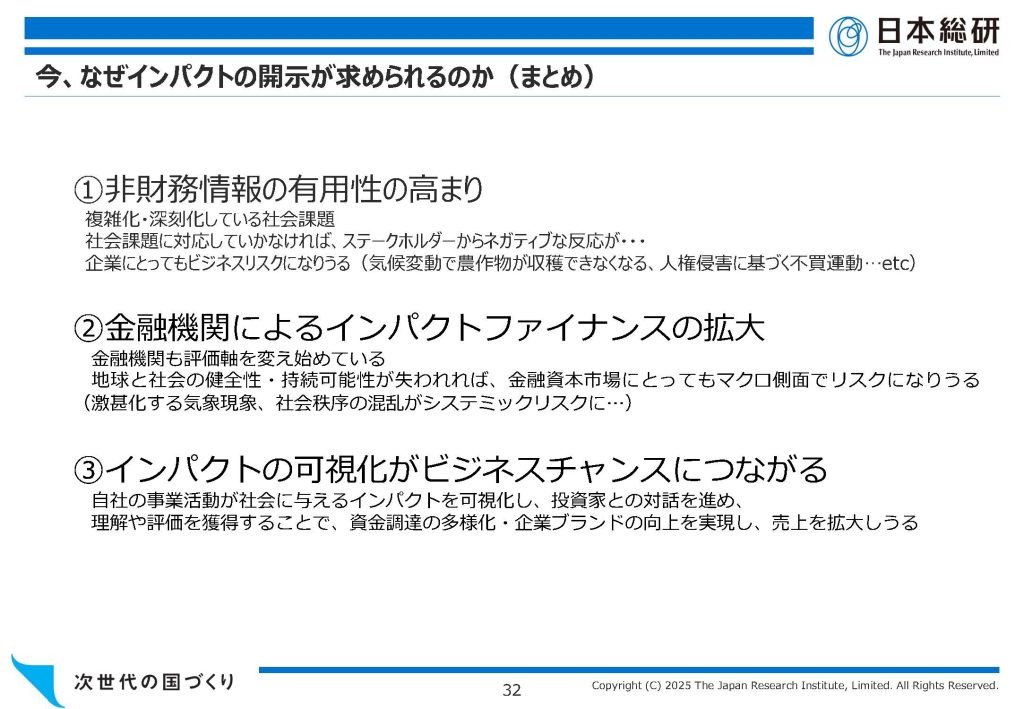

近年、非財務情報の開示が進展し、気候変動や人的資本、サプライチェーンの透明化といった情報が投資判断に直結するようになってきました。

ただ、まだ断片的な開示が多く、投資家に十分に伝わっていない現状もあります。そこで重要になってきているのが『インパクト評価』であり、本日のセミナーでは、その意義や方法論を実務目線で解説してまいります。

長谷(日本総研)

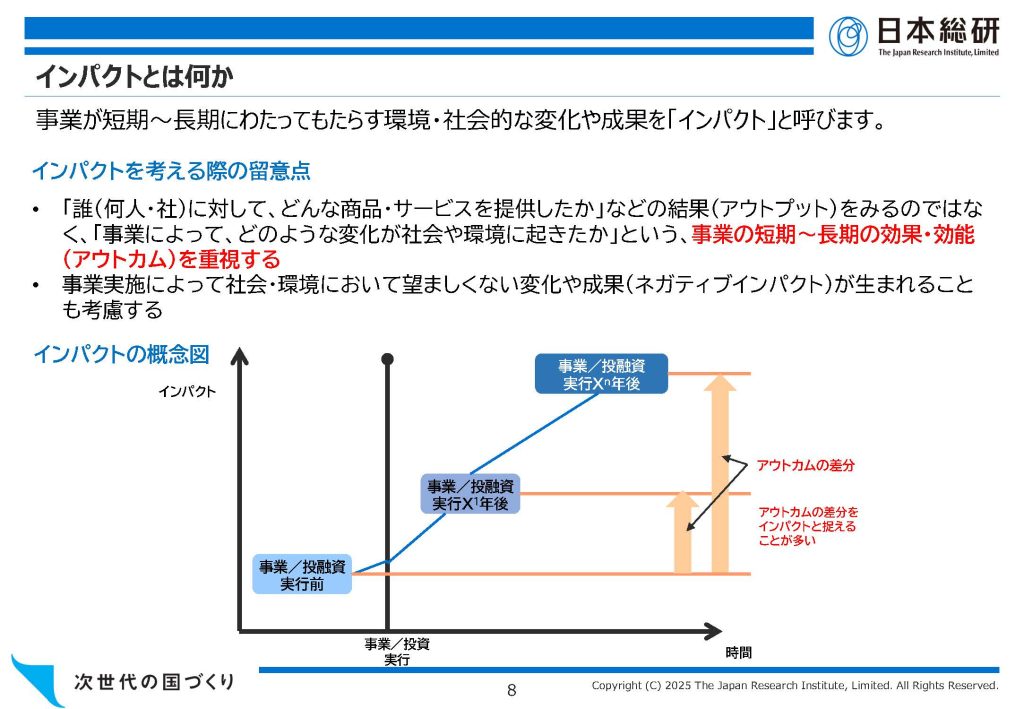

インパクトとは、企業活動が短期から長期にわたり社会や環境にもたらす変化のことです。単なるアウトプット、つまり『どれだけ製品が売れたか』ではなく、その結果として社会にどんな変化が起こったのか、そこに目を向けます。

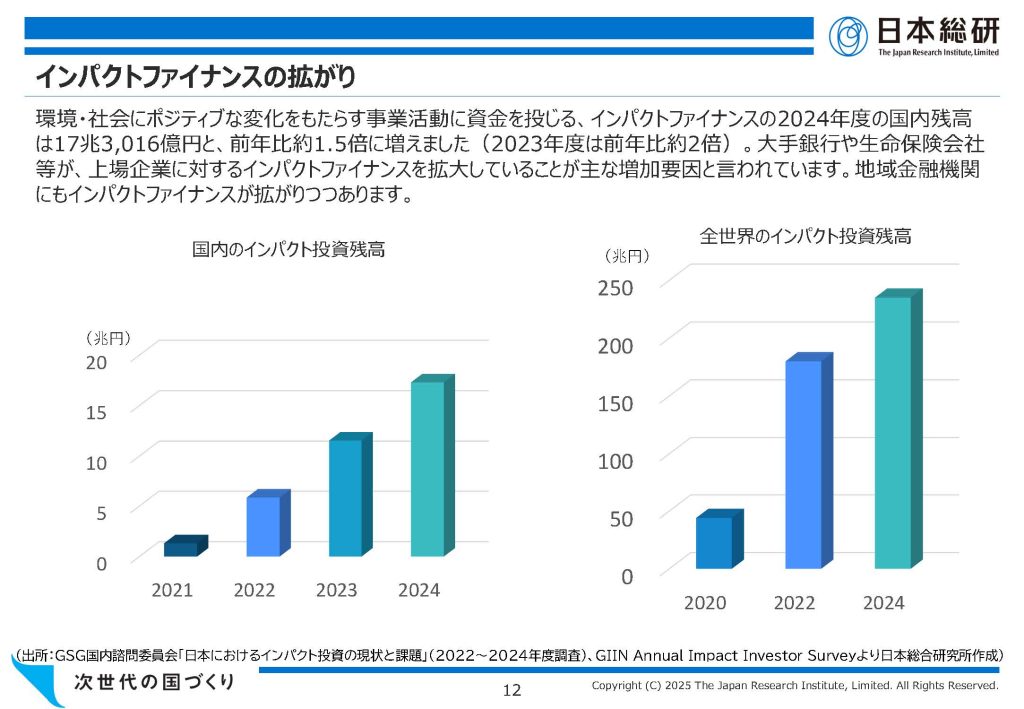

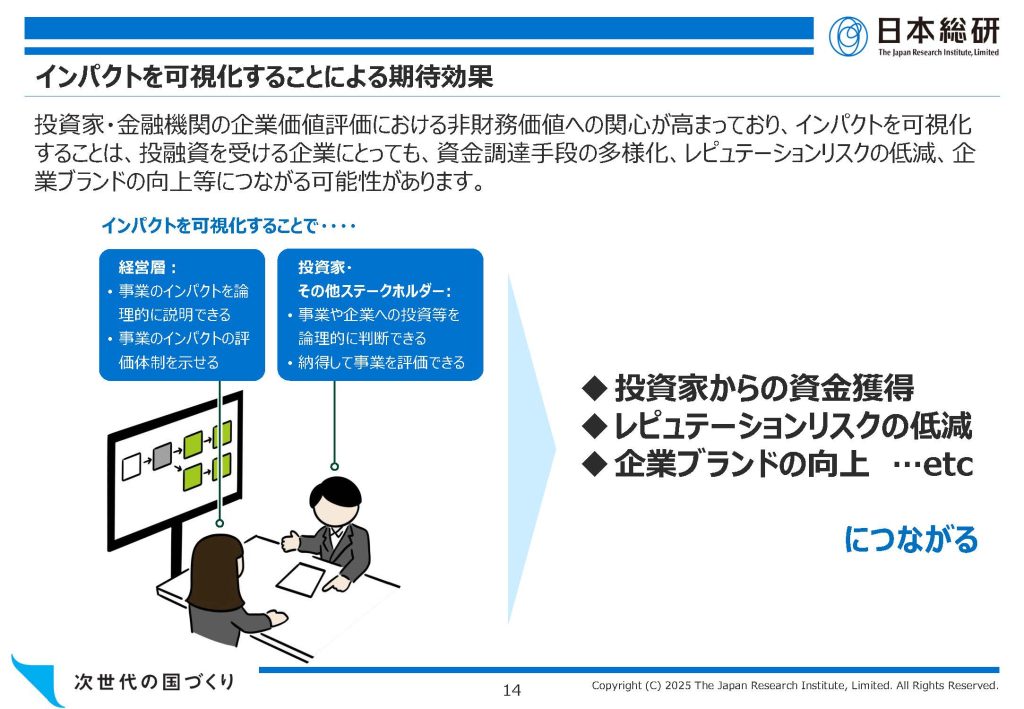

投資家や金融機関が非財務的な価値を重視し始めた背景には、リーマンショック以降の短期思考からの脱却や、財務情報だけでは企業の将来性を評価しきれないという課題があります。近年では、ESG投融資からさらに進んで、具体的な成果を問うインパクトファイナンスが広がっています。

日本政府も骨太方針で『インパクト投資促進』を掲げており、潮目が変わりつつあります。 インパクトを可視化することによって、投資家からの評価向上や資金調達の多様化、ブランド価値の強化といった効果が期待できるのです。

中堅・中小企業こそチャンス! インパクトの戦略的開示

伊藤(ウィルズ)

『大企業ならインパクトの可視化ができるイメージはあるが、中小企業にメリットはあるのか?』という事前質問がありました。

結論から言うと、中小企業こそチャンスだと思います。

なぜなら、ロジックモデルを活用すれば、事業の健全性や将来性を先行指標として示すことができます。大企業に比べて資金調達の選択肢が限られる中小企業にとっては、投資家に対して事業戦略や社会的意義を明確に提示することが非常に有効です。

長谷(日本総研)

その通りです。大企業の場合は事業が多様であるため、個別事業ごとにロジックモデルで分析しつつ、全体の影響も俯瞰する必要があります。

対して中小企業は事業のシンプルさを活かして、一貫したストーリーを示しやすい。 たとえばフィルター製品の長寿命化によって廃棄物削減と売上拡大を同時に実現した事例や、介護サービスにおけるICT活用により高齢者のQOL(生活の質)向上と介護負担に貢献するソーシャルベンチャーの事例など、業種を問わず実践が可能です。

インパクト開示は中小企業にとっても十分に武器になります。

今日からできる、インパクト可視化に向けたアプローチ

長谷(日本総研)

では、実際にどうやってインパクトを可視化するのか。そのアプローチについてお話しします。

第一に、目標の確認と指標の設定です。

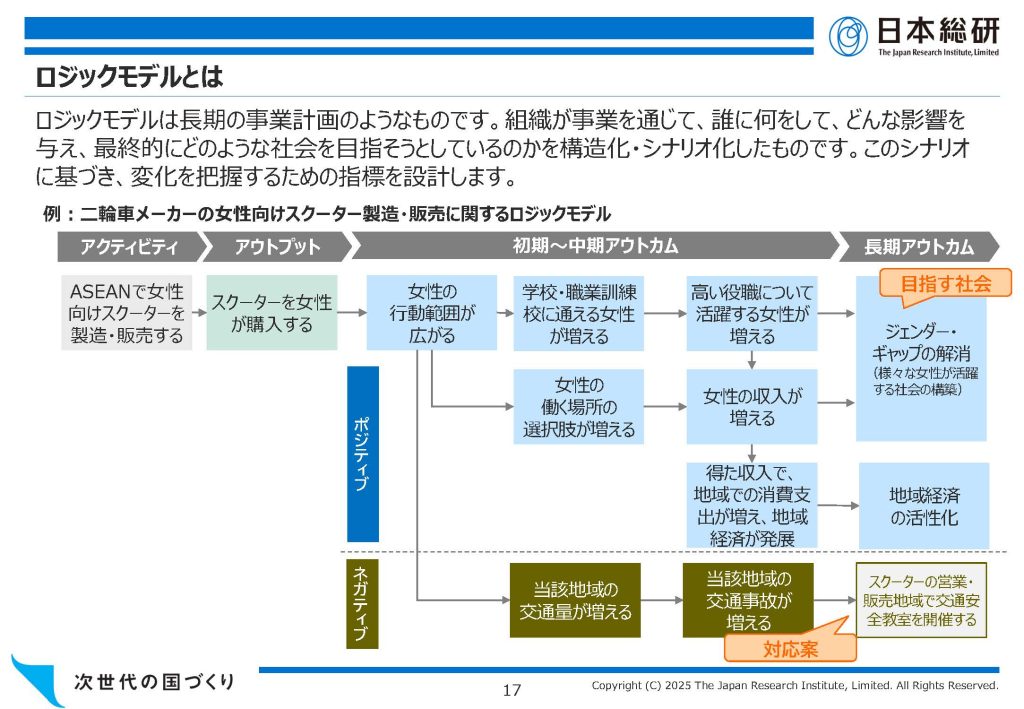

自社が目指す社会像を明らかにし、それに基づいてKPIを設計します。この際に有効なのがロジックモデルです。事業活動(アクティビティ)から成果(アウトプット)、そして社会的変化(アウトカム)までの因果関係を可視化することで、ステークホルダーに分かりやすく説明できます。

次に、設定した指標に基づいたデータの収集と、測定・管理です。

事業活動によって生み出されたアウトカムは投資家や金融機関との対話の材料となり、さらなる改善へとつなげることができます。大切なのは一度で終わらせず、PDCAサイクルを回し続けることです。

ロジックモデル以外にも、『セオリー・オブ・チェンジ』のように社会システム全体の変化を俯瞰する手法や、SROIといった貨幣換算の手法も存在します。

いずれにせよ、定量化できる指標を持つこと、受益者を明確にすること、ネガティブな影響も含めて検討することが不可欠です。

今後は、透明性を持って事業がもたらすインパクトを示すことが、グリーンウォッシュやインパクトウォッシュといった批判を避ける上でも重要になります。

インパクトの可視化は、企業が未来の価値を創造するための前向きな戦略だと考えています。

<質疑応答より>

伊藤(ウィルズ)

『インパクトは短期的に株価に反映されるのか?』というご質問をいただいています。

長谷(日本総研)

インパクト創出に向けた取り組みがすぐに株価に表れるかというと、必ずしもそうではありませんが、中長期的に企業価値を高めるものと考えています。ただし、社会情勢によっては特定の課題が急に注目され、短期間で業績に直結することもあり得ます。ですから、インパクトは将来性を見る事業性評価の一つとしても有効だと思います。

伊藤(ウィルズ)

インパクトの可視化は、大企業だけでなく中小企業にとっても大きなチャンスです。本日の内容が皆さまの実務に役立つことを願っております。本日は誠にありがとうございました。

長谷 直子

株式会社日本総合研究所

創発戦略センター

インキュベーションプロデューサー2002年、京都大学大学院工学研究科修了。

株式会社日本総合研究所入社。産業ソリューション事業本部を経て2006年より現職。

専門分野は、環境と金融。金融機関向けにサステナブル・ファイナンス商品の開発支援や、インパクト評価、インパクト投資体制の構築支援、企業のインパクト創出を支援するサステナビリティインパクトレビュー(SIR)の提供等に携わる。著書に『改訂 行職員のための地域金融×SDGs』(経済法令研究会)、サステナビリティ審査ハンドブック(一般社団法人金融財政事情研究会)(共著)等がある。

伊藤 裕樹

株式会社ウィルズ

ディレクター2009年 西村あさひ法律事務所 入所。

2013年 株式会社ウィルズ 入社。西村あさひ法律事務所を経て、ウィルズ入社後は、企業規模を問わず、IR分野でのコンサルテーションを実施し、経営計画の策定など経営・IR戦略を提案。2017年からIPO担当を経て、2018年から経営企画室ディレクターとして従事。

直近の主な講演活動等

一般社団法人全国地方銀行協会「金融法務講座」

Nezu Asia Capital「日本の上場企業における株主優待制度の役割」

宝印刷株式会社「最近の日本株式市場の状況を踏まえたIR戦略の立案と実行」 ほか